定窑

定窑是继邢窑之后的著名的白瓷窑场,宋时属定州,故名定窑。始于唐朝晚期,终烧于元。定窑在宋代主要烧制白瓷,也兼烧绿釉、黑釉、褐釉。首创覆烧法。定窑以丰富多彩的装饰花纹取胜,工整素雅的印花定器,一向被视为陶瓷艺术中的珍品。

《归潜志》说:“定州花瓷瓯,颜色于下白。”以烧造白瓷著名的定窑瓷器质地洁白细腻,造型规整而纤巧。装饰以风格典雅的白釉刻、划花和印花为主,此外尚有白釉剔花和金彩描花。

北宋早期定窑刻花的构图,纹样简单,以重莲瓣纹居多,仿似浅浮雕,十分优美。北宋中晚期的刻花更趋精妙,用单齿、双齿、梳篦状工具,刻划出各种线条构成的物象,生动自然,富有立体感。装饰图案有花卉、禽鸟、去龙、游鱼、婴戏等。定瓷的纹饰布局严谨、线条清晰,常见器型有碗、盘、瓶、罐、炉、枕、壶等。在已发现的定窑瓷器上,有的还刻有“官”、“新官”、“奉华”、“禁苑”等字样,说明当时有一部分定窑白瓷已供宫廷使用。

北宋以后曾风靡一时的定瓷,由于战乱的影响,逐渐衰败。然而,由于定窑是当时具有相当规模的产瓷区,产量极大,故而传世的器物甚丰。提到定窑产量,与当时的烧制工艺有关。通常一个耐火容器──匣钵内只能装烧一件器物,定窑工匠采用覆烧法,一个匣钵内利用多层垫圈可放数件器物,这种方法既能提高产量,又能节约大量燃料。但是这种方法烧成的瓷器盘碗口无釉,俗称“芒口”。为弥补此不足,往往在口部镶上金、银或铜,迄今我们仍可以看到这些镶金属的传世作品。

汝窑

汝窑是宋代为满足宫廷特殊需要而设立的窑场,又称汝官窑。陆游《老学庵笔记》内曾有“故都时,定窑不入禁中,惟用汝器”的记载。南宋人周辉的《清波杂志》云:“汝窑宫中禁烧,内有玛瑙为釉,唯供御拣退,方许出卖,近尤难得。”北宋出现“弃定用汝”,可能与宋微宗赵佶个人的审美观有关。因为他信奉道教,自称 “教主道君皇帝”,青色的幽玄,正合微宗之意,史籍中曾有赵佶作青词的多种记载。“弃定用汝”正是这种崇尚青色的审美观的反映。

汝宫窑的特点是胎质细腻,俗称“香灰胎”。釉色天青,开有细小纹片,通体施釉,底部有用细钉支烧的痕迹。

传世的汝窑器常见器型有碗、盘、洗、瓶、尊等日用品。盘有大小深浅之区分,以卷足者为多,也有的卧足。洗有敞口和直口两种,前者圈足外卷,后者口与底垂直,至近底处则为内敛平底,其中有椭圆形的四足洗,这类洗在其它窑尚未见过。汝窑制品素身多,极少以花纹作装饰。造型端庄,釉色晶莹似玉。汝宫窑的烧制时间短,一直都作为贡品,所以民间流传甚少,南宋时已属“难得”之物,视为珍品。清雍正前后有仿汝器出现,然而仿造者只重釉色,胎骨呈白色,造型也不及宋时古雅大方。

哥窑

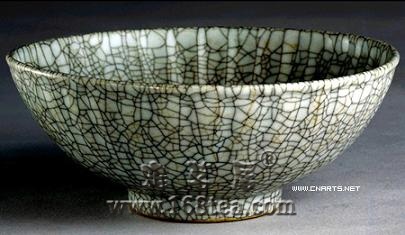

南宋时有兄弟二人,各主一窑,史所烧者曰“哥窑”,弟者曰“弟窑”。两窑的记载最早见于明嘉靖四十年(1561)《浙江通志》:“相传旧有章生一、生二兄弟,二人未详何时人,主琉田窑造青器,粹美冠绝当世。兄曰哥窑,弟曰生二窑。”此后有关两窑的著录渐多,均源于此。哥窑多仿三代铜器式样,釉开片形如冰裂,纹片呈黄黑二色,因有金丝铁线之称。传世品较多,多收藏于故宫博物院。龙泉窑经多次调查与发掘,迄未发现传世哥窑标本,哥窑是否属于龙泉窑系统的问题还有待于证实。

哥窑瓷器从色泽区分,有月白、灰黄、粉青、灰青、油灰、深浅米黄等种类。哥窑瓷最显著的特征,是釉色沉厚细腻,光泽莹润,如同凝脂;若置之于显微镜下,可见瓷釉中蕴含的气泡如同聚沫串珠,凝腻的釉面间迸裂有大小不一,或密匝或疏落的冰裂状网纹,其网纹之色浅黄者宛若金丝,细黑者如铁线,二者互相交织,因而被名之为“金丝”、“铁线”。宋代哥窑胎质坚细,瓷器口沿尖窄,厚釉在瓷器口沿不能存留,垂釉多在口沿边稍下处形成略微凸出之环形带,因口沿处胎骨略黯而被称之为“紫口”,此为宋哥窑瓷之一绝,尽管以后历代有许多仿宋哥窑,但在烧制上皆未能臻此绝艺。1992年,香港佳士得拍卖一件宋代哥窑“八方贯耳瓶”,虽然当时收藏界仍有人持不同看法,但其拍出价仍高达1000万元以上。

宋代哥窑瓷既如此名贵,那当时其窑址又在何处呢?

哥窑之名,在宋代文献中未能查到,在元代《至正直记》中始有哥窑之说。清人许之衡《饮流斋说瓷》释云:“哥窑,宋处州龙泉县人,章氏兄弟均善冶瓷业,兄名生一,当时别其名曰哥窑,其胎质细,性坚,体重,多断裂,即开片也。”

就是说,南宋处州龙泉县(今属浙江省)有章姓兄弟俩以烧瓷为业,哥哥章生一烧瓷以胎细质坚、断裂开片为特色,因而被命名为哥窑,这似乎是名副其实的。1956年以来在龙泉县的考古发掘,即发现了黑胎青釉、细丝片纹的龙泉青瓷。

但人们却仍有怀疑,因为传世的宋代哥窑,琢器造型多仿青铜器,俨然为宫廷用瓷样式,按理应出自官窑;而如上所述,章生一的哥窑显然只是民间私窑。

为解此疑问,1964年北京故宫博物院特请上海硅酸盐研究所对所提供的宋哥窑实物标本进行化验,结果证明其化学成分、纹片颜色和形式皆与龙泉青瓷有所不同。研究者因而推断,宋哥窑似应出自南宋修内司官窑,只是因当时的官窑对民间保密,弃窑时又作了处理,故其窑址迄今未能发现。后世因章生一之哥窑声名大噪而以之命名为南宋修内司官窑所出的这批名瓷,应有穿凿附会的成分。

宋代哥窑在后世备受人们青睐,元明清仿制者颇多,且各有风格,被称为仿哥窑或哥釉,但其制作工艺已不能与宋代哥窑相媲美。清乾隆帝尤喜赏宋代哥窑,尝欣然作诗赞云:“铁足圆腰冰裂纹,宣成踵此夫华纷。”

哥窑瓷造型端庄古朴,器身釉色滋润腴厚,传世者弥足珍贵,现主要藏于北京、上海、台湾等地博物馆。定窑以烧白瓷著称,碗、盘制品多采用覆烧工艺,口沿涩胎无釉,故在一些精细的制品上常用金、银、铜钤口。钧窑创造了以氧化铜、钴等金属矿物质为着色剂,烧制铜红、天蓝、月白等釉色。官瓷有别于汝官瓷,窑址先在开封,后迁杭州。官瓷艺术上追求质朴无华、淡雅自然;胎骨坚薄;釉色翠美清新,腴润如脂;纹片纵横,飘逸流畅;“紫口铁足”是其独特名贵处。

钧窑

钧窑,在今河南禹州八卦洞与钧台一带,因古钧台而名。始烧于唐代,盛于北宋,金元时继续烧造,以烧制乳浊釉瓷为主,兼烧黑瓷及白地黑花瓷,以其“入窑一色,出窑万彩”的神奇“窑变”而闻名,北宋徽宗定为御用珍品,是宋代五大名窑之一。

钧窑瓷器胎质细腻,坚实致密,扣之有声,清脆动听,圆润悦耳,犹如金属,釉色莹润,五彩缤纷,古朴典雅,艳丽绝伦,尤以多种窑变为其他窑口产品所不及,釉色红里透紫,紫里藏青,青中寓白,白里泛红,色彩纷呈,争奇斗艳。古人有“绿如春水初生日,红似朝霞欲上时”和“高山云雾霞一朵,烟光空中星满天;峡谷飞瀑兔丝缕,夕阳紫翠忽成岚”等诗句来形容钧瓷釉色的多样和窑变的微妙之美。

钧窑器物多为鼎、沪、洗、盆、盘、碗、瓶、人物、尊等。产品贵在窑变画,画为天然非人力所绘,有“钧瓷无双”之说,元代起南方即有仿钧器皿,明、清仿钧釉有宜兴窑(宜钧)、石湾窑(广钧)、景德镇窑(炉钧)。宜钧为陶胎,胎有紫色与白色两种。广钧亦为陶胎,胎色暗灰,厚釉垂流,釉下有一层铁锈色底釉,故釉面颜色较深且有兔毛纹状。炉钧是景德镇在清雍正年间仿钧窑烧的一种低温釉,先以高温烧成瓷胎,挂釉后在低温炉中第二次烧成,故称炉钧;胎色洁白,釉较薄,光泽性强,缺乏宋钧高温那种厚重奔放感。

钧瓷最突出的成就,在于铜红釉的稳定烧成,它改变了以往单一色釉瓷的局面,在中国古代陶瓷工艺史上具有极其重要的意义。

钧窑创烧于唐,兴盛于宋,复烧于金元,延至明清仍继续仿制,历经千年而盛烧不衰,形成了一个庞大的钧窑系。时至今日,在钧瓷的故乡河南禹州钧瓷生产再创历史辉煌,呈现“窑烟遍地起,到处放光辉”的繁荣景象。

定窑

国宝档案:定窑孩儿枕

说到枕头,大家再熟悉不过了,可以说人的一生,至少有三分之一的时间是伴随枕头度过的。今天,我们要讲的国宝也是一个枕头,不过,现在很少会有人用这种枕头了,因为这件枕头国宝是用瓷做的,它叫定窑孩儿枕。那么,小小的枕头究竟如何称得上国宝,它的背后又有着怎样的传奇故事呢?

北宋年间,定窑的烧制已经颇具规模。相传,有这么一对夫妇,夫妻俩人都是烧窑的能手,男的叫赵刚,管培土、烧制,女的叫美霞,擅长描摹、画样,传说有关这只孩儿枕的民间故事,就发生在他们身上……

这对夫妻结婚10多年,一直过着平静而幸福的生活。可是眼看两人都已近而立之年,却一直没有怀上小孩。

在中国古代,民间流行一种习俗叫“栓(拴)娃娃”,也叫“抱娃娃”。是说婚后不孕的妇女到当地的天后宫,拜求送子娘娘赐子,然后用红线拴上一个泥娃娃,抱回家,再供奉起来,就能顺利怀孕。一直不孕的美霞心里着急,就到天后宫请了一个泥娃娃。

泥娃娃倒是请回了家,可一年过去了,美霞还是没能怀孕。一天夜里,伤心的美霞跪在泥娃娃面前掉下了眼泪,赵刚一见十分心疼,一气之下便抄起泥娃娃摔了个粉碎……

这一摔,美霞哭得更厉害了,因为她觉得自己再没有怀孕的希望了。哭累了,她便混混沌沌地进入了梦乡。睡梦中,它仿佛看见了一个小娃娃在草地上欢笑着奔跑,口中还不停的叫着娘,跑得累了,小娃娃头倚靠在胳膊上,笑盈盈的躺在了地上。

梦中的一幕,正是美霞一直盼望的场面。一觉醒来,她的心情好了许多,睡梦中孩子的笑脸也一直留在了她的心里。思来想去,她画了一个样子,挑了一块上好的培土,描摹出了一个小孩样的瓷枕头。

赵刚知道美霞的心思,精心地烧制成了这个瓷枕。这只孩儿枕,精巧秀丽、栩栩如生,特别惹人喜爱,美霞枕着它睡觉,仿佛便能在睡梦中见到自己朝思暮想的娃娃。没想到过了半年,娘子竟然怀孕了。

美霞喜出望外,认为孩儿枕起到了天后宫泥娃娃的作用。依照民间习俗,请回泥娃娃的妇女成功怀孕后,每餐要给泥娃娃安排碗筷,逢年过节还要摆上水果糕点,换上“百家衣”。就这样,美霞家里的孩儿枕便也有了同样的待遇。后来,他们的孩子顺利出生,孩儿枕就成了孩子的大哥,还要按照民间的习俗,叫这瓷枕为“娃娃大哥”。

传说毕竟是传说,但通过它不难看出人们对孩儿枕的喜爱。其实,不光是老百姓喜欢孩儿枕,就是在万人之上的皇帝,对它也是爱不释手,还特别题了诗。那么,中国的瓷枕有着怎样的发展历史,又是哪位皇帝对孩儿枕爱不释手呢?

北宋汝瓷粉青釉双凤耳尊

尊高22公分,口径14.5公分,底径11公分,胎质灰白,口下部附双凤耳,釉色粉青,釉光莹润,玉质感较强,垫饼支烧,露胎处呈姜黄色。器型秀美为传世品所罕见。